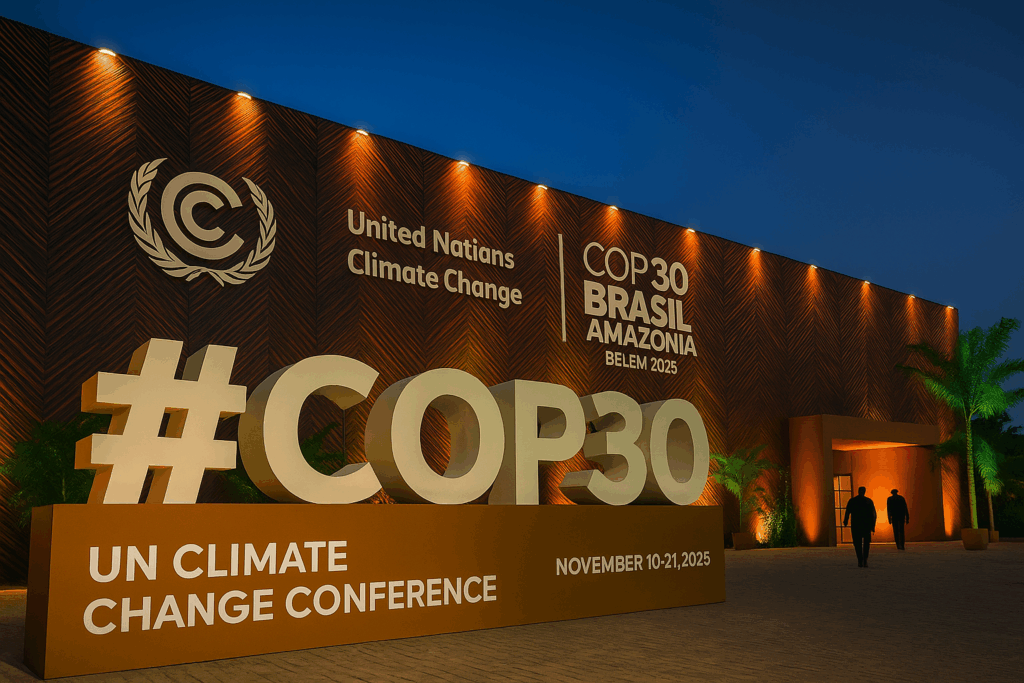

Friedrich Merz steht auf der Bühne der COP30 in Belém, Brasilien. Während Delegationen über Klimaziele diskutieren, erlebt Deutschland den schleichenden Industrieabbau. Die Klimapolitik gleicht mehr einer Inszenierung als einer Strategie, denn die wachsende Deindustrialisierung zeigt die Folgen überzogener Subventionen. Der Kanzler präsentiert sein Land als Vorbild, obwohl die wirtschaftliche Basis zerbröckelt.

COP30 und der Widerspruch der deutschen Klimapolitik

Die Klimakonferenz dient seit Jahrzehnten als Bühne für moralische Reden und kostspielige Symbolakte. Zehntausende reisen an, um CO₂ zu „reduzieren“, während sie selbst gigantische Mengen ausstoßen. Der Widerspruch liegt offen zutage, doch das Ritual geht weiter. Die vermeintlichen Weltretter sprechen von Verantwortung, während die Wirtschaft blutet. Merz nutzt die Bühne, um von Transformation zu sprechen, doch die Realität in Deutschland erzählt eine andere Geschichte.

In Wahrheit verdeckt die Rhetorik nur den ökonomischen Verfall. Der Verlust von Hunderttausenden Industriearbeitsplätzen zeigt, wohin die Umweltagenda geführt hat. Energiepreise steigen, Investitionen sinken, und immer neue Fördergelder sollen die Krise kaschieren.

Deindustrialisierung als Nebeneffekt der Klimaziele

Die Deindustrialisierung schreitet voran, getrieben von Bürokratie und teurer Energie. Ganze Branchen wandern ab, weil sich Produktion in Deutschland kaum noch lohnt. Ironischerweise erfüllt das Land so seine Klimaversprechen – durch wirtschaftlichen Rückzug statt durch Innovation.

UN-Generalsekretär António Guterres ruft bei COP30 zu „radikalem Handeln“ auf. Doch die deutschen Unternehmen haben längst gehandelt – mit Standortverlagerungen nach Osteuropa und Asien. Die einstige Exportmacht droht zum industriellen Pflegefall zu verkommen.

Merz zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Trotz mahnender Worte bleibt der Kanzler auf Kurs. Er spricht von Verantwortung, doch seine Politik hält am alten Dogma fest. Das Verbot des Verbrennungsmotors, das Heizgesetz und hohe Strompreise belasten Wirtschaft und Bürger gleichermaßen. Statt Wettbewerb dominieren staatliche Eingriffe und Subventionen, die mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Vor allem die Klimapolitik verliert an Glaubwürdigkeit. Die COP30 zeigt, dass internationale Einigkeit oft nur Fassade ist. Während Europa auf Verzicht setzt, investieren China und Indien in Energievielfalt – Kohle, Atomkraft und Solar zugleich. Diese Länder handeln pragmatisch, nicht ideologisch.

Die Zukunft der europäischen Umweltagenda

Die EU plant von 2028 bis 2034 rund 750 Milliarden Euro an Fördergeldern für neue Klimaprojekte. Doch diese Umverteilung stärkt kaum das Klima, sondern vor allem jene, die von ihr leben. Die Klimakonferenz in Brasilien zeigt das alte Muster: große Worte, wenig Wirkung.

Merz weiß, dass wirtschaftliche Stärke und Umweltschutz keine Gegensätze sein müssen. Doch solange Brüssel seine Umweltagenda durchdrückt, bleibt Deutschland gefangen in einem teuren Teufelskreis. Industrieabbau ersetzt Fortschritt, und aus Innovation wird Ideologie.

Fazit: Symbolpolitik auf Kosten der Substanz

COP30 steht exemplarisch für eine Politik, die mehr auf Schlagzeilen als auf Lösungen setzt. Der Kanzler verteidigt eine Strategie, die das Land schwächt, während Konkurrenten gestärkt aus dem Wandel hervorgehen.

Deutschland verliert industrielle Kraft, weil Ideologie über Vernunft regiert. Die Deindustrialisierung schreitet fort, und mit ihr schwindet die wirtschaftliche Souveränität. Die Klimakonferenz in Belém hinterlässt damit ein klares Bild: Europa zahlt, andere profitieren. (KOB)

Lesen Sie auch:

- Amazonas-Regenwald muss vierspuriger Straße für den Klimagipfel in Brasilien weichen

- Klimapionier Bill Gates warnt vor den Folgen der globalen Klimapolitik

- Chinas leiser Griff nach der Klimabewegung – wie Peking Einfluss auf westliche Umweltpolitik nimmt

- Öl- und Gasreserven – neue Funde in Brasilien, Polen und der Türkei verändern den Energiemarkt