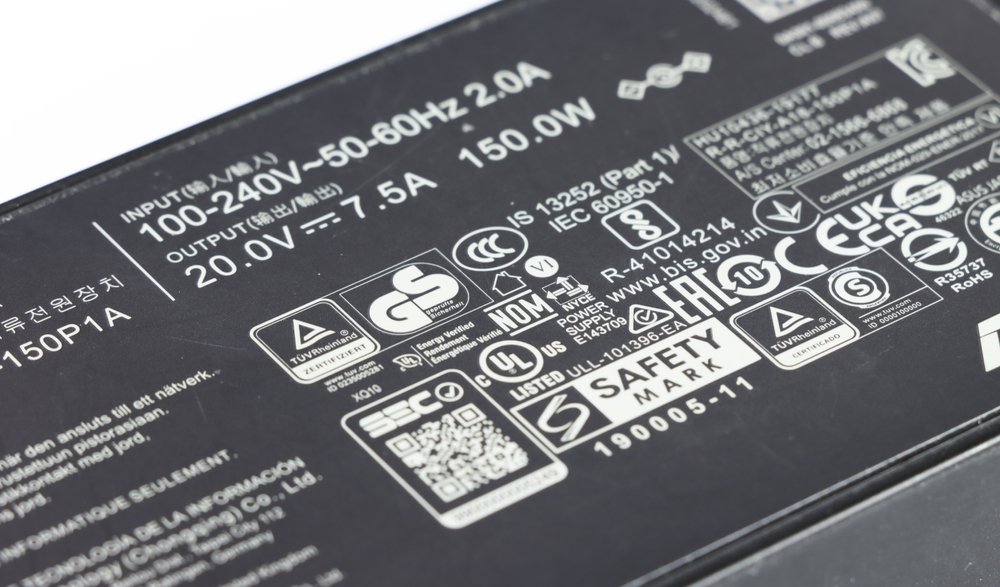

Wer schon einmal ein Gerät im Ausland eingesteckt hat, kennt das Thema: Die Spannung in Haushaltsnetzen ist weltweit verschieden. In Deutschland liegt sie bei 230 Volt, in den USA bei 120 Volt. Haushaltsstrom hat eben nicht überall das gleich Potential und auch nicht die gleiche Frequenz. Historisch gewachsene Strukturen, technische Standards der Anfangszeit und regionale Besonderheiten prägen den globalen Strommix beim Wechselstrom bis heute. Darum steht auf manchen elektrischen Geräten oft: „Input: 100–240 V, 50–60 Hz“.

Wie die Spannung global festgelegt wurde

In den USA begann die Elektrifizierung mit Gleichstrom. Thomas Edison nutzte damals ruhende elektrische Spannung in niedrigen Bereichen – etwa 110 Volt –, dieses elektrische Potential hat sich damals zum sichern Betrieb seiner Glühbirnen herausgestellt. Doch Gleichstrom ließ sich kaum über weite Entfernungen transportieren, da die Verluste mit der Leitungslänge zunahmen.

Erst mit der Einführung von Wechselstrom änderte sich das. Diese Form des Stroms erleichterte über Transformatoren die Übertragung auf höherem elektrischem Potential und dessen Absenkung kurz vor dem Verbraucher. In Europa brachte das große Vorteile: Mit rund 220 Volt ließ sich das entstehende Niederspannungsnetz effizient mit kleineren Leitungsquerschnitten versorgen. Die Spannung in Europa wurde von 220 V auf 230 V harmonisiert, um einen gemeinsamen Standard für Elektrogeräte im EU-Binnenmarkt zu schaffen – dabei fungierte der neue Wert als Kompromiss zwischen den bisherigen 220 V in Kontinentaleuropa und den 240 V in Großbritannien, ohne dass technische Umbauten nötig waren. In den USA blieb das Netz dagegen auf 120 Volt ausgelegt – ein Überbleibsel der Edison-Ära, ergänzt durch das Split-Phase-System für größere Verbraucher, welches durch zwei Phasen auch 240 Volt zur Verfügung stellt.

Frequenz als globales Systemmerkmal

Europa und die USA unterscheiden sich nicht nur in der anliegenden Spannung, sondern auch in der Frequenz: Europäische Netze arbeiten mit 50 Hertz, US-amerikanische mit 60 Hertz. Diese Werte gehen auf unterschiedliche technische Entwicklungen der frühen Generatoren zurück. Da Stromerzeuger und Motoren exakt im gleichen Takt arbeiten müssen, ließen sich diese Werte später kaum mehr ändern. Eine Umrüstung ganzer Netze wäre technisch riskant und finanziell kaum darstellbar.

Drehstrom für mehr Leistung im Haushalt

Ein wesentliches Merkmal europäischer Netztechnik ist der Drehstrom. Dieser Dreiphasenstrom umfasst drei Wechselspannungen, die um 120 Grad phasenverschoben sind. Standard-Steckdosen nutzen eine Phase mit 230 Volt, doch leistungsfähige Geräte wie Elektroherde oder Wallboxen können alle drei Phasen parallel einsetzen – und stehen so mit 400 Volt Anschlusswert deutlich besser da als in Ländern ohne Drehstrom.

Internationale Systeme: Technischer Flickenteppich

Japan zeigt eindrucksvoll, wie sehr die Netzarchitektur von historischen Lieferketten abhängt. Das Land nutzt landesweit 100 Volt – aber zwei Frequenzen: 50 Hz im Osten, 60 Hz im Westen. Das liegt daran, dass Ostjapan einst Generatoren aus Deutschland (50 Hz) und Westjapan Generatoren aus den USA (60 Hz) beschaffte. Eine Vereinheitlichung hat man bis heute nicht erreich.

Brasilien schwankt je nach Region zwischen 127 und 220 Volt. Australien orientiert sich an Europa mit 230 V und 50 Hz, hat aber eigene Steckerstandards,

Spannungssysteme bleiben vielfältig

Auch wenn Netzteile und Adapter heute flexibler sind als früher: Unterschiedliche Spannungen, abweichende Frequenzen und diverse Stecksysteme bleiben Teil des Alltags. Das liegt daran, dass Stromnetze komplexe Strukturen darstellen, die sich nicht „mal eben“ umstellen lassen. Wo Strom fließt, liegt Spannung an – und zwar so, wie es zu Beginn der Elektrifizierung entschieden wurde. (KOB)

Lesen Sie auch: